一文回顾朱令案:她是怎样被投毒的?是否有人...

朱令与母亲朱明新在家中(摄于2009年)

朱令是怎样被投毒的?

朱令第一次出现中毒症状是在1994年11月24日,那天正好是她21岁生日。这天晚上,朱令和父亲吴承之在校外吃饭时,出现了腹痛。12月5日,朱令除腹痛外,腰、四肢关节开始疼痛。12月8日,症状进一步加剧,朱令不仅吃不下饭,而且开始掉头发。但为了不耽误“一二·九”文艺演出,朱令没有去就诊,也没有回家休息。直到12月23日,母亲朱明新才将朱令送至北京同仁医院,入消化内科。此时,朱令的头发已经掉光。

朱令第一次中毒的症状与发作时间非常符合铊中毒的特点。时任北京市劳动卫生职业病研究所教授陈震阳是铊中毒研究专家,根据我们对陈震阳的采访及他的论文(《严重铊中毒3例的启示》),恶心、呕吐、腹泻等消化道症状是铊中毒初期的非典型症状。急性中毒在经过5~10天的潜伏期后,开始出现典型症状,包括皮肤异常感和肢体疼痛,疼痛通常由脚底、脚趾开始。另一项研究(周清平等:《铊的应用及对人体的危害》)指出,铊中毒10天左右开始出现脱发。

1995年1月23日 ,朱令担心学校落下的考试和功课,病情稍有好转就坚决要求出院。这年2月20日,新学期开学,朱令坚持要上学。此时她已经长出了短短的头发。陈震阳据此判断,朱令体内的铊已经基本自行排除。

此时朱令仍旧很虚弱。根据朱令家人的描述,她只上过三次课,大部分时间都躺在上铺,包括吃饭也是从食堂买回来在床上吃的,此外就是每天到乐队同学宿舍加热中药。这一点与朱令同学后来的回忆略有出入,一位同学在邮件中曾谈道:“朱令首次出院后上课次数,我和一些同学共同回忆过,肯定不止三节课……”但可以肯定的是,这段时间朱令的活动空间基本上以清华校园和宿舍为主。

朱令的家庭生活情景之一:母亲在为其梳理头发,父亲在准备早餐(摄于2009年)

朱令母亲后来告诉我们,朱令新学期上课的第一周内就出现了身体不适,第二个周一(2月27日)就出现了比较剧烈的双脚疼痛。3月7日,朱令再次去医院就诊,此后病情加重,一直住院。陈震阳由此肯定地认为,朱令经历了两次中毒。那么第二次中毒很可能发生在返校第一周内,即2月20日至2月24日。

朱令中毒过程是分析案情的重要出发点,关系到投毒者的划定范围与确切描述。目前可以较为确定的是,朱令是急性铊中毒,而非慢性,经历了前后两次被投毒。2006年,嫌疑人孙维与其同学的通信被黑客盗取后披露。在这些信中,孙维多次委托其他同学寻找国外相关铊中毒的案例资料,而且是中毒后1~3个月没有治疗的案例。这样做似乎是希望证明朱令存在一次中毒的可能性。假设朱令是一次性中毒,那么其偶然性就会较大,从而减轻自己的嫌疑。但从通信内容看,她并没有找到这方面的相关案例。

朱令早期照片

陈震阳认为,根据后来的化验结果也无法反推出“少量多次被投毒”的情况,因为化验本身无法做到如此细致。由于朱令的腹痛、肢体痛以及脱发、视力受损等表现,都是铊急性中毒的症状,因而,并不能证明,投毒渠道包括隐形眼镜水和洗发水的介质。罪犯未必是通过这些私用性较强的物品进行投毒。

投毒次数越多、投毒方式的私人性越强,则罪犯与朱令的关系越近,生活彼此交织的空间也越多。朱令被投毒是否能确定是在宿舍内?是否存在其他地方被投毒的可能性?投毒者与朱令的交往密切到何种程度?这些也还需要更直接的证据揭示。

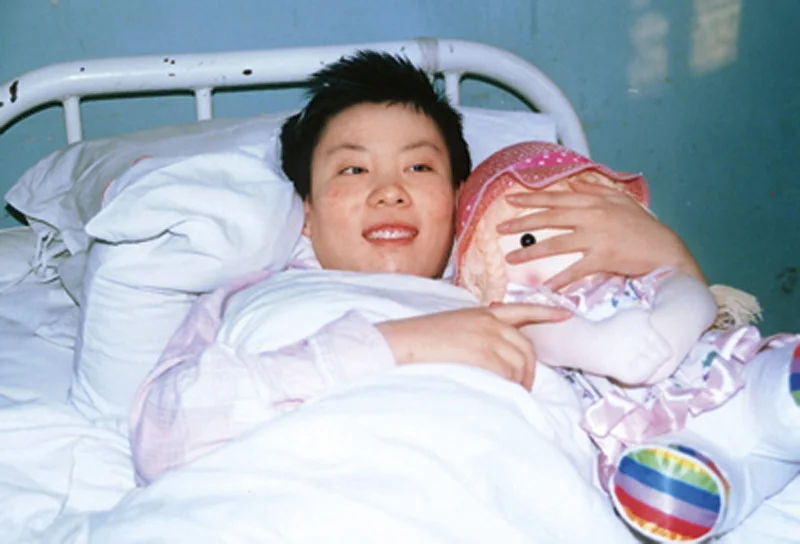

躺在病床上的朱令依然带着笑容

1995年2月20日至3月7日之间,朱令身边和宿舍内究竟发生了什么事情?有何异常情况?朱令的室友及同学至今也没有给出有价值的信息。今年5月10日,朱令同学童宇峰在接受凤凰Uradio电台采访时说:“我那时(指2006年)还不清楚是怎么回事,我说大家(班上同学们)一起促进公安办案,大家一起回忆把事情搞清楚,当年到底发生了什么。我们当初搞了个联名信息,打算2月份递交上去。我开头把稿子写好后,他们就说,‘你的稿子这里信息不对’。他们又提出了好多版本,最后截止日期过了都没有提交。”

我们也曾先后联系到多名朱令班上的同学,包括她的室友、当年的班干部,遗憾是,他们中没有一人愿意接受采访,都采取了回避态度。

为什么怀疑孙维?

朱令宿舍还有另外三名室友,同为北京生源的孙维,以及来自新疆的王琪和陕西的金亚。她们住在6号楼114室。在朱令身边的人中,只有孙维是当时唯一能“合法”接触铊的人。所谓“合法”,是指孙维当时参与一个课题使用了铊。这一课题由化学系老师童爱军、李隆弟负责,孙维也因此一度被警方列为嫌疑人。

2005年底,孙维曾在天涯网站以“孙维声明”的身份首次对朱令案进行了回应。她坚称自己清白无辜,同样是这一案件的受害人。在声明中,孙维并不否认她接触了铊,但她说接触的是铊溶液,而不是固体铊盐,而且绝不是学校里唯一能接触到铊的人。

“我绝不相信自己是唯一能接触到铊的学生,因为我帮老师做实验使用的铊溶液是别人已经配好了放在桌上的。为此我查阅了文献,事实上,化学系在实验中使用铊试剂有很长历史了。仅我查到的论文就有若干篇,收稿日期分别为1991年10月16日(那时我还没入学),1994年12月20日,1995年8月16日,1995年10月2日,1995年11月8日和1996年2月16日。直到1997年公安部门开始调查,化学系才禁止使用铊。此外,系领导后来也说除了化学系,其他系实验室也有铊。最重要的是学校对于有毒试剂没有严格管理,铊溶液和其他有毒试剂在桌上一放就是好几年,实验室有时也不锁门。很多同学课余时间下实验室帮老师做实验,实验室也对外系学生开放。做实验的时候,同学们互借仪器药品也是常有的事。这种情况多年来一直如此,即使在朱令中毒确诊后也没有太大改善。”

如果孙维没有撒谎,接触的只是“铊溶液”,那么是否有可能通过液态铊投毒?

陈震阳4月28日的化验单显示,朱令指甲中的含铊量超过了22毫克/公斤。而且这并不一定是峰值含量。假设朱令的体重是50公斤,那么她体内的铊超过了1000毫克(1克)。具体是多少?陈震阳坦言,由于初期没有进行化验,所以自己只能做出定性判断,无法做出更精确的定量分析。而从比较的方法,他也得出了相近的结论:“北大(专题)的案子具有非常强的对比性。因为北大投毒案的凶手自己承认投了600毫克,那么受害人的临床症状反应比朱令轻很多,说明朱令的量比600毫克大。朱令的摄入量应有1000毫克以上。”

协和医院所做论文《铊中毒五例临床分析》中,就包含了朱令的病例,其中引用国外文献数据——铊的致死量是8~14毫克/公斤。显然,超过1克的剂量足以使体重正常的人致死。

铊是自然界存在的典型的稀有分散元素,是一种伴生元素,几乎不单独成矿物,目前只在贵州省兴仁县境内发现了世界上唯一的主要由红铊矿组成的独立富铊矿体。其对人体的毒性超过了铅和汞,近似于砷。实验室使用的铊,一般为碳酸铊和硝酸铊,它们是白色粉末,溶于水。而碘化铊为黄色晶体,不好溶解。

孙维所参与的课题,很可能是童爱军在1996年发表在《化学通报》上的文章:《一种奇特的流体室温磷光现象——无保护性介质水溶液中丹磺酞氯的RTP发射》(作者李隆弟、陈永丽、童爱军)。其中提到使用了硝酸铊溶液,作为重原子微扰剂,其浓度是0.05摩尔/升。若含有1克铊则需要约100毫升的实验溶液,相当于1/3听可乐。如果算上投毒损耗(假设1∶0.5),大概相当于半听可乐的剂量,直接掺入咖啡或茶水中都有较大难度。

那么孙维是否接触到了浓度更高的母液?孙维是否说谎?她是否能够接触到固体的铊盐,从而可以轻易地获取致死剂量?她在课题中担任怎样的角色?对于有毒化学品,清华大学化学实验室当时是否有领取登记记录?清华大学是否有实验室管理不善的责任?

我们联系到了当时课题指导教师童爱军,但她拒绝接受采访。同时清华大学也直接回绝了采访申请。事实上,在18年的时间中,清华大学从未说明过实验室的管理状况,也从未提出过承担任何责任。

另一个问题是,铊的可及性有多大?是否容易获取?2005年底,一名孙维的同学(网名太阳正暖)在天涯网支持孙维:“关于实验室的管理问题。我在1997年做毕业设计的实验室和孙维在1994年课余做实验的实验室是在同一栋小楼里,这时候的实验室管理应该比1994年规范和严格,但距滴水不漏也还差着很远。”

她的同学薛钢也在同一帖中说:“事后得知储存有铊的实验室就在我做毕业设计的同一楼内。所有化学药品当时并无危险品管理措施,每日工作时间(至每晚10时许) 实验室并不上锁。同时该实验楼担负各系仪器分析实验课程。所谓孙维是唯一可接触铊的指责有失公允。”

薛钢后来在同学间的邮件中对实验室的情况有了更细致的说明:“李隆第的存放试剂的实验室的确是在走道进去左边,在罗国安小实验室的隔壁,公共实验室的对面。我记得实验课的样品配制都是在那里进行的,对‘内间’没有太多印象,在分析中心的同学可以帮忙回忆一下。如我先前所言,1997年前我也不知分析中心有铊。是刘佳从邓勃处得知的,而且据邓老师所言,铊就和其他化学药品一起放在架子上。因此我不认为‘孙维是学校唯一可以接触铊盐的学生’属实。我不知道咱们班还有谁确实接触过铊,但我不同意把怀疑就限定在咱们班。”

但如果考虑到宿舍内投毒的可能性较大,孙维自然受到了更多的怀疑。她是朱令中毒期间,宿舍内唯一合法接触到铊的人。她不仅有投毒的便利,也有获取投毒药剂的可能。不过,这其中也存在着变数,即是否有其他投毒场所,是否有其他获取铊的人作案。

在作案动机上,孙维由于与朱令同在民乐团,曾被怀疑她们之间存在竞争关系。但孙维后来解释说:“朱令弹的是古琴独奏(而不是古筝),同时也参加中阮伴奏。古琴我根本没学,进民乐队后才开始学习中阮,更重要的是中阮只是伴奏乐器,民乐合奏的时候几个中阮是一起上台的,不分主次,更谈不上争上台机会。”

为何延误了治疗?

1995年3月9日,朱令前往北京市协和医院神经内科专家门诊就医。神经内科主任李舜伟给朱令看病,他感觉朱令的症状很像60年代同样发生在清华的一例铊中毒病例。

朱令在神志清楚的时候否认曾接触过铊,因而不存在误服的情况。李舜伟曾向清华大学化学系询问,请求出具书面证明。化学系老师出示了学生接触化学药品的清单,肯定朱令并无铊盐接触史。此事被记入病历。

在发病一个多月的时间内,朱令并没有得到科学诊断,延误了治疗的最佳时机。反观1997年北大投毒案的两名受害者,因得到及时正确治疗,用药后症状很快消除,且不留后遗症, 所受痛苦小。用普鲁士蓝驱毒从肠道排除,无副作用,用药一个月后体内铊毒基本除尽,可以停药,脱发后不经治疗能很快长出新的头发。

朱令的误诊带有一定的偶然性,医生与患者主观上都没有意识到被投毒的可能性。而另一方面,清华大学的化学品清单又加剧了误导。在18年的时间中,清华始终没有对此进行说明或澄清:清单上列入了哪些化学品?就医院而言,也没有认识到事件的复杂性。铊中毒的原因是多方面的,对没有明确的铊接触史的人不能随意排除铊中毒的可能,必须经过科学检测。而朱令却成为主观臆断的牺牲品。

1995年3月23日 朱令中枢性呼吸衰竭,接受气管切开手术,并做了气胸手术。3月24日,协和医院对朱令开始的血浆置换疗法,前后8次,每次均在1000CC以上。尽管协和没有做出正确诊断,却保住了朱令的生命。陈震阳后来在一次采访中说:“大量的换血和呼吸机的使用使她得以活命。否则,神经系统因为剧烈的疼痛导致的麻痹会使其呼吸停止而死亡。”

3月26日 朱令被送进协和ICU(重症监护)病房,靠呼吸机生存。1995年3月28日,朱令陷入长达5个月的深度昏迷。

4月5日 《北京青年报》报道了朱令中毒事件,引起了社会关注。陈震阳的夫人崔明珠是毒理学家,曾专注于铊的研究。她在看了报纸后,就认定为铊中毒。在与陈教授商量后,去找了朝阳医院的大夫(她所在的研究所其实与朝阳医院是一家单位),询问情况。曾参与朱令会诊的大夫说,已经排除了铊中毒,于是崔明珠只好放弃,没再坚持。

意想不到的是,朱令的中学同学贝志诚带来了转机。他在探望朱令后,通过互联网发电子邮件求助,描述朱令病情,希望得到专家意见以确定病因。在北京大学读书的贝志诚发动身边同学帮忙翻译。4月下旬 贝志诚希望朱令班级同学一起帮忙翻译收到的电子邮件。但据贝志诚后来说,此事并没有得到朱令班同学的响应,反而以“五一”出去玩为由而拒绝。但时任朱令班团支书薛钢否认了贝至诚的说法,他后来在网络发文反驳说,朱令班男女同学当时都连夜参与了翻译,并把译文交给了负责学生工作的系副主任薛芳渝。因为薛芳渝是班级与协和医院间的联络人。

由此,一直推动朱令案的贝志诚,开始怀疑朱令同学的态度,并认为班干部为了班级荣誉而掩盖真相。

朱令父母是在无奈下才找到北京市劳动卫生职业病研究所教授陈震阳的。4月28日,由陈震阳确诊朱令病因缘于铊中毒,且是两次中毒,不是自杀就是他杀。接到陈震阳的报告后,协和医院才开始用普鲁士蓝化学剂排毒,一个月后朱令体内的铊含量基本排除。

这一年的8月,朱令苏醒过来。但她的神经系统因受到长时间伤害,出现永久性的功能丧失,遗留有视神经萎缩、双下肢瘫、肌萎缩、智能障碍等后遗症。1995年11月,朱令从协和出院,清华大学为她支付了60万元医药费。

1999年,朱令家起诉协和医院延误诊治造成医疗事故,此案件经两次审理,均以朱令家败诉告终,仅由协和医院补偿朱令家10万元。

2006年,朱令的母亲朱明新、朱令代理律师李海霞一道前往协和医院,要求复印朱令全部病历,遭到院方拒绝。协和称:“病程记录都是不让看的。除非上法院打官司,要求封存病历,到了法庭上才能打开。”

警方做了什么?

在朱令确诊为铊中毒的当晚,1995年4月28日朱令家通过清华校方报了警。案件由主管高校治安的市公安局14处负责,清华大学派出所协助。第二天,朱家找到薛芳渝要求校方封锁现场,迁出其他同学。但校方以不好安排,马上校庆以及其他女生外出旅游等原因拒绝。然而5月7日,朱令父母被清华大学派出所叫去做笔录,并被告知宿舍在“五一”期间发生了盗窃。朱令部分私人物品丢失,包括隐形眼镜小盒、口红、洗发液、浴液、水杯。很多物证因此而“灭失”。警方随后取走了朱令其他物品。

关于朱令的杯子后来有多种说法,或从孙维床下找到,或在孙维箱子中发现。2006年,孙维的室友“太阳正暖”则以亲历者身份否认了这些说法。她在帖子中写道:“不错,派出所来取走朱令东西的时候,我就在旁边看着,还‘帮忙’来着——告诉他们哪些是朱令的东西,而且在场的还有别的同学。当时没告诉我们是‘搜查’,也没有出示搜查证,所以我不知道这叫不叫‘搜查’。在整个期间根本没有‘从孙维的箱子里找到朱令的咖啡杯’这回事,我的确记不清楚咖啡杯在哪里,但除了朱令的东西,派出所的人没有‘搜查’其他人的东西,开箱子的事从何说起?说‘因为发现杯子被清洗过,问孙维,孙维说怕落了灰……’更全属杜撰。这些我都可以和派出所的同志对质,相信他们有记录!”

在公安立案后,朱令的社会关系——班级同学、室友、乐团同学等——都相继接受了警方的问询。最后孙维被列为嫌疑人。

但警方对孙维的询问,却直到两年后才应朱令家的要求开始。孙维在声明中这样回顾:“想不到1997年4月2日,在即将毕业的前夕,我突然被公安局14处以‘简单了解情况,只是换个地方’为由从实验室带走讯问,在没有任何证据的情况下要求我在印有‘犯罪嫌疑人’字样的纸上签名。在经过了8小时的连续突审后,他们通知家人接我回家。我以为公安还会再找我询问一些问题,但是他们从此再没找过我。”

在直接证据灭失的情况下,口供对于破案就变得尤为重要。但是孙维在这8小时中说了什么,至今仍不得而知。在这18年中,警方不曾向公众披露任何办案进展和信息。朱令案如同一个黑匣子,被层出不穷的谣言所裹挟。

1998年8月,孙维被解除了嫌疑人身份。此前一年,她被清华扣发毕业证书。孙维不服,多次与校方交涉。她在声明中讲述了讨要毕业证的过程:“在我们的一再要求下,8月下旬,校党委、校办及系领导等再次在校招待所(丙所)接待我们。我们表示,学校扣发我的毕业证书和学位证书是没有任何依据的。校党委领导竟然说:‘现在有两条路让你选择:要么要学校承认错误,要么解决你的问题。’又说:‘你想让清华认错,是绝对不可能的!’谈话不欢而散。之后,我们又给党委领导打了两次电话,坚持要求:学校如不发证书就应该给我们一份不发证书的书面通知。9月29日,系领导打电话通知第二天去学校领取证书。”

朱令一家本以为破案在望,却迟迟等不来结果,于是通过政协委员向公安部查询。2007年9月公安部给政协全国委员会办公厅信访局回函,告知“朱令令案”因“证据已经灭失、案件终未侦破”,已经在1998年8月25日办结此案。中央领导对此案进行了批示,时任北京市相关领导专门召开了市高院、市检察院和市公安局的“三长会议”,形成了这样的决定。

2008年5月1日,《政府信息公开条例》正式实施。当月,朱令家即向北京市公安局递交申请,要求公开朱令案的进展情况。5月30日,警方提供给朱明新的《政府信息不予公开告知书》,拒绝了公开信息的要求。随后朱家提出行政复议。2009年3月,北京市政府在就相关法律问题向国务院法制办请示后,下达《行政复议决定书》,撤销了警方此前下发的《政府信息不予公开告知书》。

朱令家于是陷入了一场文书游戏中,既没有被拒绝“告知”情况,也没有被提供任何信息。直到2013年复旦投毒案发生,再度引发公众对于“朱令案”的关注。北京警方发了一个极为简短的回复,简单介绍了走访调查范围,但没有披露调查的进展,也没有解答为何两年后才对孙维进行询问?孙维又说了什么?在“回复”的最后,北京警方希望“社会公众能够理性客观看待,尊重侦查工作规律,理解支持公安机关依法办案”。

是否有人掩盖真相?

2005年底,孙维在网上发布声明希望澄清谣言。随后她的几名同学跟进发言,现身支持孙维,不仅提供了部分“事实”,也为孙提供了一定的人格担保,尽管他们并没有打包票说孙维不是凶手。这是朱令班级——物化2班,作为第一当事人首次直面公众。

孙维及其同学的出现掀起了轩然大波,不久后黑客入侵了他们的邮箱,盗取并曝光了他们之间的通信。从邮件看,孙维与这几位同学之间还保持着学生时代的亲密关系,女生间以“娘子”和“小猪”相称。孙维将她的声明发给同学们看,征求意见,同时希望帮助寻找更多铊中毒案例。

最引人注目的是,邮件中有一份“回帖纲要”。孙维和她的同学们用多个ID多个IP对话题进行了引导,不同内容的言论有不同跟帖方式。彼此呼应,希望以此扭转舆论。某种程度上,孙维希望披露对她更有利的事实:“如果有关键性的事实(和案件相关的)年久失修记不清了的千万要先和我确认,如果记不清宁可不写,但一定不能自相矛盾!千万千万!”

孙维特别在意的是她的出身,希望同学们能强调:“孙维家庭根本不是大家想象中的‘高干家庭’,她生活朴实,上学从来都是骑自行车,学期开始和结束时也不例外。当时班上一些外地同学寒暑假都有家里派小车接送,孙维却从来都是大包小包自己驮。”

孙维的父亲孙大武为民革中央委员,母亲为医生。祖父孙越崎曾任中国国民党革命委员会名誉主席、中国和平统一促进会会长、全国政协委员、煤炭工业部原顾问。其堂伯父孙孚凌历任北京市政协副主席、北京市副市长、中华全国工商业联合会副主席和常务副主席、全国政协副主席。孙维知道,人们怀疑她的高干背景直接干预了司法公正。他们相信,破不了的案子背后一定藏着一个黑幕。

她的声明在正式发布前进行了修改。对照原稿,改动最大的就是关于她祖父孙越崎的描述。原稿中大段内容讲述了祖父孙越崎的经历,尤其是解放前率领资源委员会起义,“文革(专题)”期间被批斗,以及“晚年在三峡论证中顶住巨大压力,94岁高龄亲自进行实地考察,坚决反对三峡工程”。这些内容后来都被删掉。孙维可能认为,过多颂扬之词由她自己说并不合适。而正式文字中着重强调了祖父于1995年12月9日去世,她自己则在1997年作为嫌疑人而被警方8小时问询,以证明祖父没有为她提供庇护。

孙维与同学的“发帖纲要”曝光后,网络舆论加深了对她的质疑,尽管这些通信中并没有显示他们串通掩盖真相。事实上,其他几名同学的加入,一方面源于对孙维的信任,另一方面则在于对班级荣誉的维护。

曾担任团支书的薛钢在回帖中说:“至于我们的班级,我还是可以坚定地说,我们至今还是引以为荣。不是因为我是支书,不是因为所获荣誉,而是因为我们一同走过难以磨灭的日子。今天,在论坛里有我们现处世界各地的同学。我们坚定地在一起(电视剧)支持孙维的勇气,支持让能思考的人们能更多了解方方面面的事实。……为什么仅仅抱住个别的言论,而完全忽略这里这么多同样是朱令和孙维同学的声音呢?这也正是我诚恳地希望您能平静地审视一下你自己,避免先入为主,偏听偏信的原因。”

从小就是叛逆少年的贝志诚则对这种集体荣誉进行了讽刺。他引用了另一封自称朱令班同学的来信进行反驳:“物化2班在大学5年中拿了不少荣誉,至于是否名副其实,仁智共见。班里的矛盾从一开始就是很大的。甚至到了毕业,可能还有一些矛盾没有解开。……种种矛盾只是被掩盖在荣誉虚幻的光环下。而至于为何‘大家’维护着这一个‘荣誉集体’,我的一个同学说其实是因为这是那些干部的荣誉。我的观点是物化2班与其说是一个大学生的班集体还不如说是一个高中生的班集体。”

朱令案发生后,朱令班级受到了比较多的指责。罪犯可能就是班内同学,仍逍遥法外;而朱令却终身残疾,断送锦绣青春。两相比较反差极大。另一方面,班内同学并没有提供出指向性的线索,所以公众怀疑他们包庇罪犯。

但朱令班的同学却认为自身无法承担这种公众赋予的责任。朱令同学童宇峰在一封答复信中的说法很具代表性:“要物化2班的人站出来指认谁谁谁是凶手,真是幼稚的想法。连警方都没有找到过硬的证据,你让朱令的同学出来说:‘啊,××很可能是凶手?’至于网上有人胡乱猜测,甚至去骚扰UC Davis一位和朱令的同学同名同姓的女生,更是不负责任的做法。”他认为女生无法回答公众提问主要是因为心理阴影,而男生则是不了解情况。童宇峰的实际想法是:“网络本身是虚的世界。对于来自这样一个世界的提问,不回答是不是也可以?”

然而不久后,童宇峰与其他支持孙维的同学发生了争执。童宇峰认为,其他同学没有尽力提供信息帮助破案,他在信中说:“你们信誓旦旦地为另一个同学打包票?然而问当年的主要事情你们却又都记不清了?这是为什么?……还是那句,空洞无言的保票只能给同学帮倒忙。我们大部分同学连失窃案都不知道,凭什么说你们班干部了解的不比同学多?”

童宇峰还提到,朱令案发后,系里老师和班干部曾开“秘密会议”,把很多信息压了下来。此外,朱令家曾写信给班干部,希望发动同学提供破案线索,但这封信也被班干转交到系里,普通同学并不知情。

薛钢、潘峰等曾经的班干部对这两件事矢口否认,称纯属“子虚乌有”。薛钢回应说:“从始至终,我都不认为任何我们的同学在‘掩盖事实’……自始至终我们并不是为了为谁辩护,而是为了说出我们所了解的事实,以正种种不负责任的谣言。我们无法证明孙维是清白的,但我们看到目前指控孙维的很多依据是道听途说,与事实相悖的。我不认为任何我们的同学在‘掩盖事实’,恰恰相反,大家正是以每人之所知来澄清事实!”

但不管如何争执,朱令的同学都不愿意面对媒体,都采取了回避与不信任的态度。就像孙维在“发帖纲要”中所强调的:“如果万一将来有记者要求采访,千万不要被记者的花言巧语迷惑,至少现在看起来最好的办法是拒绝。也许N年后会不同,只能到时再议了。”

对于网络,他们更多的是无奈,以致无法言说。如潘峰所写的:“就我所知,我们已对公安机关提供了所有已知的线索以帮助破案,到目前为止并无结果,因此在查明真相的问题上,采用沉默是无奈的选择。在这个问题上,我们只能依赖公安机关,而不是众多的网络侦探和推理家。何况网络上很多时候不怎么讲道理的,消息真假难辨,纷繁复杂,我们也根本应付不过来。”

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表热搜立场。

本文系作者授权热搜发表,未经许可,不得转载。